Il Cimitero Monumentale di Staglieno a Genova è un po’ l’omologo del Cimitero Monumentale di Milano: un museo a cielo aperto. Converrebbe quindi andare preparati, oppure affidarsi direttamente a una visita guidata. O ancora, e perlomeno, studiarsi la piantina all’ingresso. Ma questo non è un blog di approfondimento culturale, lo chiamerei emozionale. Non c’è flusso di dati e date ma di pensieri. E di informazioni di servizio magari. Il cimitero si raggiunge con vari autobus, io ho preso il 34 da Brignole, che una volta lasciate le zone più note mi ha immerso in una Genova sconosciuta. Salendo, ma dolcemente, non come quando mi sono ritrovata avvinghiata al sedile di fronte perché a mia insaputa aveva attaccato ad arrampicarsi per strade impervie e strette su fino a Sant’Ilario, sferzando bouganville che altere resistevano però agli attacchi e affiancandosi con precisione da geometra a macchine in sosta e viaggianti. Non sempre la precisione è proprio al millimetro, e infatti frequentando Genova ho esercitato l’occhio del turista-non turista: 1) non ricordo di aver mai visto un carrozziere: rimettere a nuovo la vernice di un’auto qui sarebbe del tutto inutile. 2) Se gli autobus sono quelli piccoli, sicuro che vi portano in qualche stradina da far drizzare i capelli. Comunque, il 34 è uno di quelli piccoli ma i miei capelli restano al loro posto sotto il cappello. Staglieno è sulle alture interne, al centro della città un po’ verso Levante. Il mare non si vede, sostituito da montagne non tante alte che hanno ancora spazi liberi. Scendo dal lato opposto al cimitero, la strada fiancheggia un grande letto di fiume. Resto a guardarlo, chiedendomi se quell’innocuo e grazioso rivoletto è uno di quelli che ormai ogni anno si gonfia all’inverosimile e furiosamente si trascina dietro ogni cosa. È lui, il Bisagno. Come a dire: da qui, potrei scaraventarti direttamente in quello che c’è dietro alle tue spalle.

Staglieno è enorme, fatto di lunghi porticati da cui talvolta partono scale in discesa, distribuiti sui piani di altura. Al centro altre tombe, senza monumenti o con quelli meno preziosi. Non ho ancora capito se la scultura è una delle espressioni che amo di più, ho l’impressione che sia così. Ne sono affascinata come di fronte a un mistero, come se della pittura fosse più facile capire che è stato possibile farla, con un talento fuori dal comune, certo, ma è qualcosa che nasce su materiali lisci, piatti, cancellabili, dove nessun errore è irrimediabile. Ma da una pietra che non si spezza o si sbriciola proprio quando non deve, come fa una scalpellata a toglierne occhi, mani, corpi? Me lo stava spiegando una volta uno che se ne intendeva, ma volutamente non l’ho ascoltato più di tanto. Non voglio più riprovare quel dolore di perdita incolmabile che ho sentito quando ho scoperto che il Gesù Bambino dei doni non esisteva.

I soggetti dolenti, senza consolazione, le Maddalene, la bimba mi commuove,

il dolore di un gesto ancora di protezione per un corpo che non ne ha più bisogno,

la Madonna che regge il corpo di un soldato appare speranza per una morte senza senso,

i drappeggi in scultura potrebbero inchiodarmi per ore,

la signora che non ha nulla né di dolente né di senza vita, direi piuttosto alquanto conturbante, mi fa sorridere.

Il soggetto delle porte che ricorre, le porte del Paradiso?

Non solo immagini sacre, molti hanno quella di loro stessi a far da guardia su se stessi. Che siano stati loro a volerlo? Che sia stato chi è rimasto a volere che le sembianze restassero per sempre?

O la ragione della loro vita.

Sembra un crescendo,

ed ecco che lo faccio, prima le sfioro e basta e poi le tocco, quasi le abbraccio, tanto non è un museo e nessuno mi abbaierà di tenere giù le mani. Fare le foto è difficilissimo: il sole filtra tra le colonne creando lampi di luce e ombre fitte.

Avevo visto un piccolo cartello indicatore: Tomba di Mazzini. Torno a cercarlo ma il cartello non è seguito da altri. Provo a chiedere alle poche persone che ci sono, qualcuno mi dice “su dove ci sono i protestanti”. Da che cosa li distinguo i protestanti, di grazia? vorrei domandare. In sostanza, pare che della tomba di Mazzini ai locali non importi molto. Ma mi sento in colpa, questo non è un museo, loro vengono per i loro cari, perché dovrebbero sapere dov’è Mazzini?

Nella ricerca del Mazzini, non posso evitare di fare ciò da cui mi ero trattenuta fino a quel momento: “rubare” una foto della foto. Io amo le vecchie foto, mi piace guardare i vestiti, le pettinature. Fare una foto era un avvenimento raro e da onorare con tutti i crismi. Sempre ben pettinati e coi vestiti della festa. E nemmeno ridevano. Oddio, c’è da dire che se avessero sorriso per tutto il tempo che ci voleva a fare una foto all’epoca gli sarebbe venuto un crampo. Però la fotografia doveva dare di te un’immagine di eleganza e compostezza perché era una delle tre o quattro che facevi in tutta la tua vita.

Ora ne abbiamo tre o quattro per ogni cinque minuti della nostra vita. Probabilmente delle migliaia fatte ne resteranno qualche decina, tanto si cancellano, si perdono nei meandri dei dispositivi. La compostezza se ne è andata a grandi passi, va alla grande quella con la lingua fuori, un esercito di foto tutte uguali di disgustose lingue. Mi fanno schifo le lingue e detesto l’omologazione delle immagini. In qualunque città vadano, quella resta sul fondo, davanti ci sono sempre e solo loro, in un gesto di vittoria o di sbracamento, anche se dietro hanno dei capolavori. Ma non sto giudicando, perché il digitale ha dato la stura alla mia compulsività fotografica. Eccomi lì, a meditare sulla rarità di queste foto con la macchina fotografica che mi penzola dal polso e il cellulare in mano. E non solo perché negli ultimi viaggi mi ha abbandonato ora una ora l’altro gettandomi nell’horror vacui. Ho bisogno di immagini, ho bisogno che i colori siano proprio quelli lì e scelgo il dispositivo che di volta in volta li cattura meglio, ho bisogno che le cose più belle siano salvate in due luoghi separati. Ho paura di non ricordarmi e con le foto a costo zero, il cervello può permettersi di andare in vacanza.

Genova esige sempre un tributo di fatica, glielo pago ancora una volta inerpicandomi su un sentiero che si fa via via più stretto fino a inoltrarsi tra le rocce. Sopra le rocce, lapidi. La bislacca che c’è in me non può fare a meno di farsi sentire: ma mica avranno tolto le rocce, sepolto e poi rimesse al loro posto? Ma saranno solo lapidi commemorative, no? Né la bislacca né l’altra giungono a risposte certe e questo signore sembra unirsi alla meditazione.

Finalmente, annunciata e circondata da targhe,

arriva la tomba di Giuseppe Mazzini, inaccessibile all’interno.

Tutto intorno altre targhe.

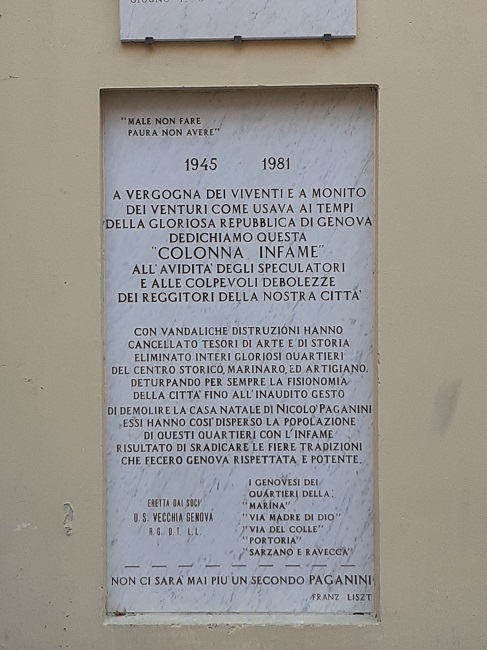

Sempre ridondante, eh? avevo prima apostrofato D’Annunzio. In realtà le ridondanze commemorative, questo linguaggio “da targa” mi sono sempre piaciuti. Ovvio, usarlo ora sarebbe fuori luogo, ma questo continuo scarnificare il linguaggio per renderlo più immediato non ci ha portato poi molto.

Ridiscendo. Il cimitero prosegue alla mia sinistra

ma un gruppo di persone mi dice che lì non si tratta più di pietre ma di un dolore qui e ora che pietrifica. Così vado dalla parte opposta.

Gli evangelisti c’erano tutte e quattro ma gli altri tre erano imprendibili.

Mi avvio alla seconda meta, una chiesa con presepe. La strada mi serve per provare a capire questo pezzo di Genova. Dovrebbe essere periferia ma a Genova questa parola non ha lo stesso significato delle altre città. Allora anche Boccadasse è periferia, se intendiamo una zona lontana dal centro. No, le visioni qui vengono ribaltate. Parti dal centro storico, che è l’apoteosi dell’iper: iperfrequentato, iperattivo, ipermultietnico, iperturistico, sali verso piazza De Ferrari, imbocchi via XX Settembre (che i genovesi chiamano via Venti o addirittura «sono in Venti», punto), la via più “in” perché i vari e variopinti negozi del centro qui lasciano il posto a quelli di medio e alto lusso. E infatti è la via che mi è sempre interessata meno, marcata dal franchising pertanto uguale in tutte le città. Arrivi a Brignole, fai senza immergerti nella fauna della stazione, anche quella è uguale dappertutto, e prendi la via del Levante. I bei palazzi tipici precedono la sontuosità di quelli di Albaro, e poi corso Italia e Boccadasse e l’antifona l’hai già capita: la Genova ricca sta a Levante. Che ogni città sia divisa a zone è assodato ma qui la distinzione assume un aspetto più crudele. Perché a Genova c’è il mare. E il mare bello, trasparente e pulito è a Levante. Il mare oleoso di petrolio sta a Ponente, dove ci sono i cantieri, dove la Superba se n’è andata. Resiste fino a Sampierdarena e poi li molla, i meno abbienti, togliendogli anche il mare. Riprende la sua allure solo a Pegli, il mare pulito no, solo l’allure, ormai lanciata verso il resto della Liguria.

E allora, che Genova è questa che non è né Levante né Ponente e nemmeno centro? Le case dal bel rosso ci sono, un po’ sbiadito, ma segnala che il quartiere è vecchio. Dopo poco non mi interessa più il giochino della collocazione in classi: mi piace anche questa Genova qua e comunque devo correre dietro al cartello della chiesa, che sparisce, le strade si biforcano, salgono, scendono ma il cartello resta in esemplare unico. Altro tributo di fatica in altura. Guardo in su le case più nuove. Hanno i balconi che danno nel vuoto, e non ci sarebbe niente di strano, è la struttura portante che non riesco a vedere dove poggia. Ho lasciato da pochi metri un segno di frana, sotto ho sentito gorgogliare acqua, e se quel gorgoglio si trasformasse improvvisamente in rombo, dove sta la struttura portante di questa casa? Capite adesso perché mi sono presa la briga di dividere Genova in classi sociali? Perché essere ricco a Genova potrebbe anche fare la differenza tra la vita e la morte, tra il mantenere la casa integra e vedersela spazzare via da un’ondata di fango. Alla sera ne parlerò con l’autoctona Giovanna, che aggiungerà un ulteriore elemento d’angoscia, perché quello non l’avevo considerato: «Io penso anche se dovesse venire un terremoto». Ce ne resteremo in silenzio qualche secondo.

È un paese anche di forti, il più interessante è Forte Amalfi.

È un paese anche di forti, il più interessante è Forte Amalfi. Alla fine mi è venuto desolato, sapendo che il senso negativo di questa parola non andava bene, nemmeno a scomodare T.S. Eliot e la sua Terra desolata. Desolato veniva da me non più abituata a enormi spazi vuoti e a luoghi di mare con poca vita. Ma il conflitto tra ciò che vedevo e questa malinconica parola si è spento nella vivace Jesolo, fatta con tutti i crismi delle città di mare: negozi, alberghi, file di ombrelloni. Bella, ma ho preferito la pacatezza di Cavallino-Treporti. Pacatezza, non desolazione. Non è un paese per chi ama la confusione, la comodità albergo-spiaggia, la vita notturna. È il luogo ideale per ciclisti, birdwatchers e campeggiatori. Due sono le cose che mi hanno colpito e che trovo doveroso riportare: la pulizia, rifiuti quasi zero, e il silenzio di questi 15 km di spiaggia, dove nessuno urla e soprattutto nessuno ti affligge con pessima musica a tutto volume.

Alla fine mi è venuto desolato, sapendo che il senso negativo di questa parola non andava bene, nemmeno a scomodare T.S. Eliot e la sua Terra desolata. Desolato veniva da me non più abituata a enormi spazi vuoti e a luoghi di mare con poca vita. Ma il conflitto tra ciò che vedevo e questa malinconica parola si è spento nella vivace Jesolo, fatta con tutti i crismi delle città di mare: negozi, alberghi, file di ombrelloni. Bella, ma ho preferito la pacatezza di Cavallino-Treporti. Pacatezza, non desolazione. Non è un paese per chi ama la confusione, la comodità albergo-spiaggia, la vita notturna. È il luogo ideale per ciclisti, birdwatchers e campeggiatori. Due sono le cose che mi hanno colpito e che trovo doveroso riportare: la pulizia, rifiuti quasi zero, e il silenzio di questi 15 km di spiaggia, dove nessuno urla e soprattutto nessuno ti affligge con pessima musica a tutto volume.

Entro nel parco da un accesso laterale e il groviglio di pre-tangenziali svanisce alle mie spalle davanti all’incanto di un vialetto con roseti, che termina sotto un arco di mattoni al di là del quale si gioca al più pacifico dei giochi: le bocce.

Entro nel parco da un accesso laterale e il groviglio di pre-tangenziali svanisce alle mie spalle davanti all’incanto di un vialetto con roseti, che termina sotto un arco di mattoni al di là del quale si gioca al più pacifico dei giochi: le bocce.

Si sale a spirale in questo parco e non lascia indifferenti la vista sulle nuove architetture.

Si sale a spirale in questo parco e non lascia indifferenti la vista sulle nuove architetture.

Vedo entrare e uscire piccioni dalle finestre, segno di assoluto abbandono. Un pensiero: va bene costruire il nuovo ma perché lasciare andare un palazzo così bello?

Vedo entrare e uscire piccioni dalle finestre, segno di assoluto abbandono. Un pensiero: va bene costruire il nuovo ma perché lasciare andare un palazzo così bello?